防腐処理でカビは止まらない|カビが腐朽菌を呼ぶメカニズム

2025/10/16

防腐処理してもカビが止まらない理由

「防腐処理をしてあるからカビない」と信じている方は多いでしょう。

しかし、実際の現場では防腐処理を施した木材にカビが繁殖している例が少なくありません。

その理由は、防腐処理が“腐朽菌対策”であって、“カビ対策”ではないためです。

カビを防ぐには、別のアプローチが必要になります。

防腐処理は「カビ」ではなく「腐朽菌」への対策

一般的な防腐処理は、木材内部で繁殖する腐朽菌(細菌)を抑えることが目的です。

使用される薬剤は、銅系やホウ酸系の防腐剤が中心で、菌の代謝活動を抑制します。

ところが、カビは真菌(カビ菌)であり、防腐剤の効果はほとんど及びません。

つまり、「防腐=防カビ」ではないのです。

現場では加圧注入木材にもカビが発生しており、見た目はきれいでも内部では繁殖が進行しているケースもあります。

カビと腐朽菌は全く別物

カビと腐朽菌を混同してしまうのは、建築関係者でも少なくありません。

カビは真菌であり、湿気や有機物を栄養源に繁殖します。

一方の腐朽菌は細菌で、木材内部の水分を奪って構造を分解します。

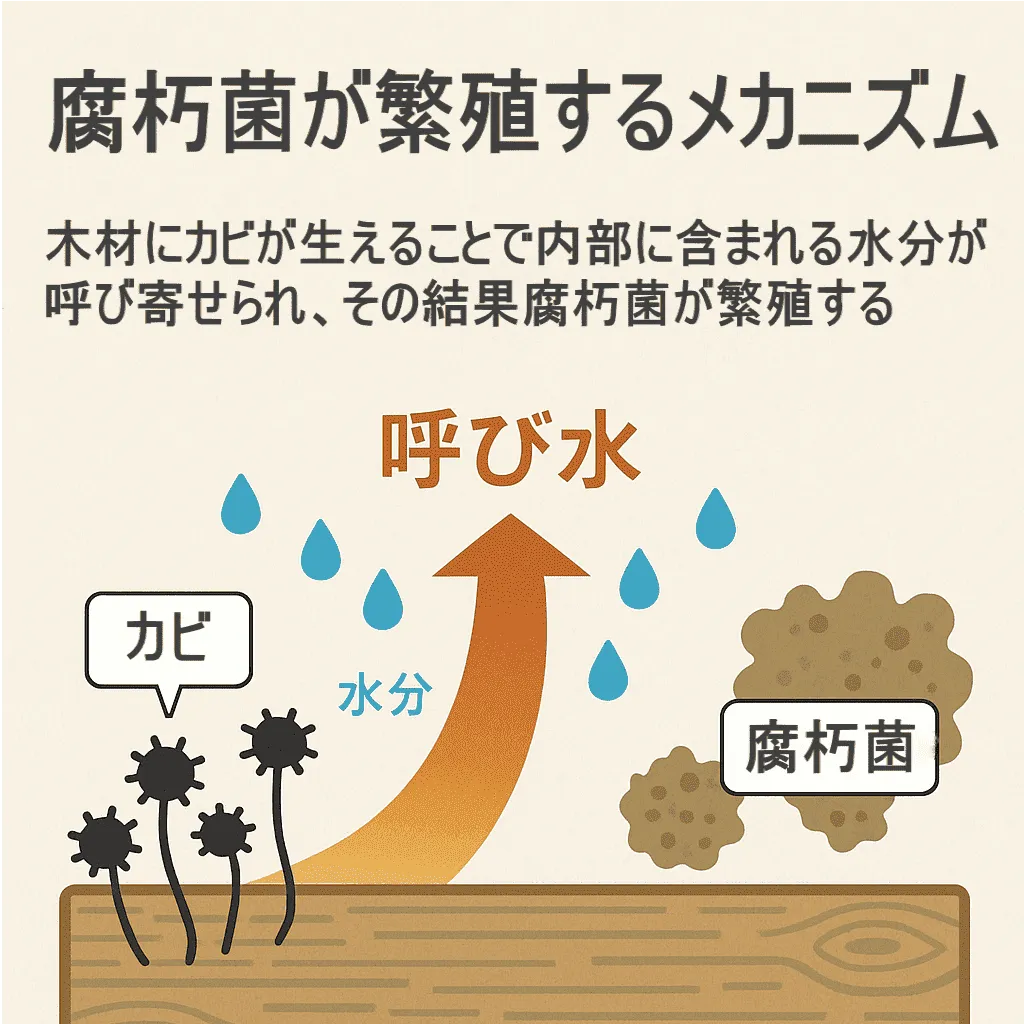

つまり、カビが先に発生し、その後に腐朽菌が繁殖するという順序があるのです。

カビを放置すれば、木材の含水率が上昇し、やがて腐朽菌の温床になります。

📷 図解:「カビが繁殖 → 木材内部の水分増加 → 腐朽菌が繁殖」

防腐処理木材にもカビは生える

「加圧注入してあるから大丈夫」と言われても、実際は安心できません。

防腐処理は構造内部の腐朽菌対策であり、表面に付着するカビには無力です。

特に建築中や施工後に雨水で濡れた木材は、加圧注入木材であっても黒カビ・白カビが発生します。

こうした木材に対して「防腐防カビ剤」を大量噴霧するだけの処理は、

殺菌消毒を伴わないため、かえって再発リスクを高めるだけです。

防腐=防カビと誤認している業者が多いのも問題です。

カビを抑えれば腐朽菌も抑えられる

防カビ工事の本質は、単に“きれいに見せる”ことではありません。

カビを抑えることで、腐朽菌の発生条件そのものを断つことにあります。

正しい手順は、

1️⃣ カビ取り

2️⃣ 殺菌消毒

3️⃣ 防カビ施工

の三段階。

この工程を踏むことで、木材内部の呼吸を妨げず、再発を防ぐことができます。

表面を塗膜で塞ぐような施工では、かえって湿気を閉じ込めてしまうため逆効果です。

防カビ工事は“木材を守るための科学的対策”

プレモが行う防カビ工事は、カビの発生を抑えると同時に、腐朽菌の進行を遅らせる目的も持ちます。

カビを止めることで、結果的に木材の含水率を安定させ、構造劣化を防ぐことができるのです。

「防腐処理してあるから安心」という思い込みが、かえって家の寿命を縮めてしまうこともあります。

防カビ工事は“木材の健康を守るための科学的な施工”であり、防腐処理とは目的が異なります。

まとめ

・防腐処理は腐朽菌対策であり、カビ対策ではない。

・カビを放置すれば腐朽菌を呼び、木材の劣化が進行する。

・防カビ工事を行えば、腐朽菌の発生源を断つことができる。

・木材を長持ちさせるためには、「防腐+防カビ」の両輪が欠かせない。

防腐処理に頼るのではなく、“カビを止める”ことが木を守る第一歩。

これが現場を知る防カビ専門業者・プレモの結論です。

👉 関連ページ「床下のカビ」をご覧ください。

👉 関連ブログ「防腐防カビはカビ取りではない」をご覧ください。

----------------------------------------------------------------------

有限会社プレモ

〒362-0062

埼玉県上尾市泉台3-17-28

電話番号 : 048-793-7148(担当:山田)

----------------------------------------------------------------------