壁紙カビ対策:健康と住まいを守るための完全ガイド

2025/07/21

カビ繁殖の5つの条件と発生しやすい状況

埼玉県上尾市の実績20年の防カビ工事専門業者プレモです。

多くの情報の中から弊社コラムを見つけていただきありがとうございます。

今回は「壁紙のカビ対策」です。

弊社の「防カビ工事のカビ」の中では本筋になりますので力を入れて書いてみました。最後までお付き合いくださいませ。

壁紙やクロスのカビ対策徹底解説:

快適な住まいを脅かすものの一つに「カビ」があります。特に壁紙やクロスに発生するカビは、見た目の問題だけでなく、健康被害や建物の劣化にも繋がる深刻な課題です。カビと聞くと、壁の表面に黒い斑点が見えるものを想像されるかもしれませんが、実は壁紙やクロスの裏側、さらにはその下の石膏ボード、コンクリート、合板といった下地材にまで深く根を張り、繁殖することがあります。

このコラムでは、壁紙やクロスにカビが発生する原因から、その種類、健康への影響、そして効果的な予防策や除去方法まで、壁紙・クロスに関する情報を詳しく解説いたします。皆様のお住まいをカビから守り、健康的で快適な空間を維持するための一助となれば幸いです。

1. 壁紙やクロスにカビが発生する根本原因

カビが繁殖するためには、主に以下の5つの条件が揃う必要があります。

水分(湿度):カビは湿度の高い環境を好みます。相対湿度が70%を超えると活動が活発になり、80%以上で急速に繁殖が進みます。

栄養源:ホコリ、手垢、食べ物のカス、建材に含まれる接着剤や糊、木材、壁紙やクロスの素材そのものなど、カビの栄養源となるものは私たちの身の回りに豊富に存在します。

温度:20℃から30℃がカビの繁殖に最適な温度帯とされていますが、0℃以下や40℃以上でも活動を停止するだけで、完全に死滅するわけではありません。

空気(酸素):カビは酸素を必要とするため、空気のある場所でしか繁殖できません。一般的な部屋の空気中にはカビ胞子が1立方メートルあたりに200~500個浮遊しています。空気が停滞すると着落する危険性が高くなります。

pH(酸性度):カビは一般的に弱酸性から中性の環境を好む傾向があります。アルカリ性の環境では繁殖しにくい性質があります。

これらの条件が特に揃いやすい場所や状況は以下の通りです。

結露:室内と室外の温度差が大きい冬場に窓際や壁の表面に水滴が付着し、壁紙やクロスが常に湿った状態になることがあります。(押入れやクローゼット内で発生することもあります)

換気不足・空気の停滞:浴室、キッチン、洗面所など湿気がこもりやすい場所で換気が不十分だと、湿度が上昇し続けるだけでなく、空気が停滞することで空気中のカビの胞子が壁紙やクロスに付着しやすくなり、局所的に高湿度が維持されやすくなります。

雨漏り・漏水:屋根や外壁からの雨漏り、配管からの漏水など、建物の構造的な問題により壁内部に水分が供給されるケースもあります。

家具の裏側:家具を壁に密着させて配置すると空気の流れが滞り、湿気がこもりやすくなることがあります。建物の立地環境なども影響することがあります。

これらの原因が複合的に絡み合うことで、壁紙やクロスにカビの温床が形成されてしまうのです。

カビの発生箇所とそれぞれの特徴

2. 壁紙カビの種類と特徴:表面と下地の違い

壁紙やクロスに発生するカビは、大きく分けて「壁紙・クロス表面のカビ」と「壁紙・クロス下地のカビ」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することが、適切な対策を講じる上で非常に重要です。

2.1. 壁紙やクロスの表面にいるカビ

これは最も一般的に見られるカビです。壁紙やクロスの表面に、黒色、緑色、白色などの斑点状に現れます。

特徴:

比較的早期に発見しやすいタイプです。

表面を拭き取ることで一時的に除去できることが多いです。

しかし、根本原因(高湿度、結露など)が解決されていない場合、すぐに再発する傾向があります。

見た目は軽度でも、下地にカビが潜んでいる可能性も考慮が必要です。

2.2. 壁紙やクロスの奥にいるカビ(石膏ボード・コンクリート・合板など)

このタイプは、壁紙やクロスの裏側、または壁紙やクロスが貼られている下地材(石膏ボード、コンクリート、合板など)に発生するカビです。表面からは視認しにくいため、発見が遅れがちで、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。

特徴:

石膏ボード:石膏ボードは紙で覆われているため、カビの栄養源が豊富です。一度カビが繁殖すると、ボード内部にまで菌糸が深く侵食し、ボード自体の劣化や崩壊の原因となることがあります。表面を拭いても除去は困難であり、ボードの交換が必要となるケースが多いです。

コンクリート:コンクリート自体はカビの栄養源になりにくいですが、表面に付着したホコリや汚れ、結露による水分を栄養源としてカビが繁殖します。コンクリート内部にまでカビが侵食することは稀ですが、表面に深く根を張ると除去が困難になることがあります。

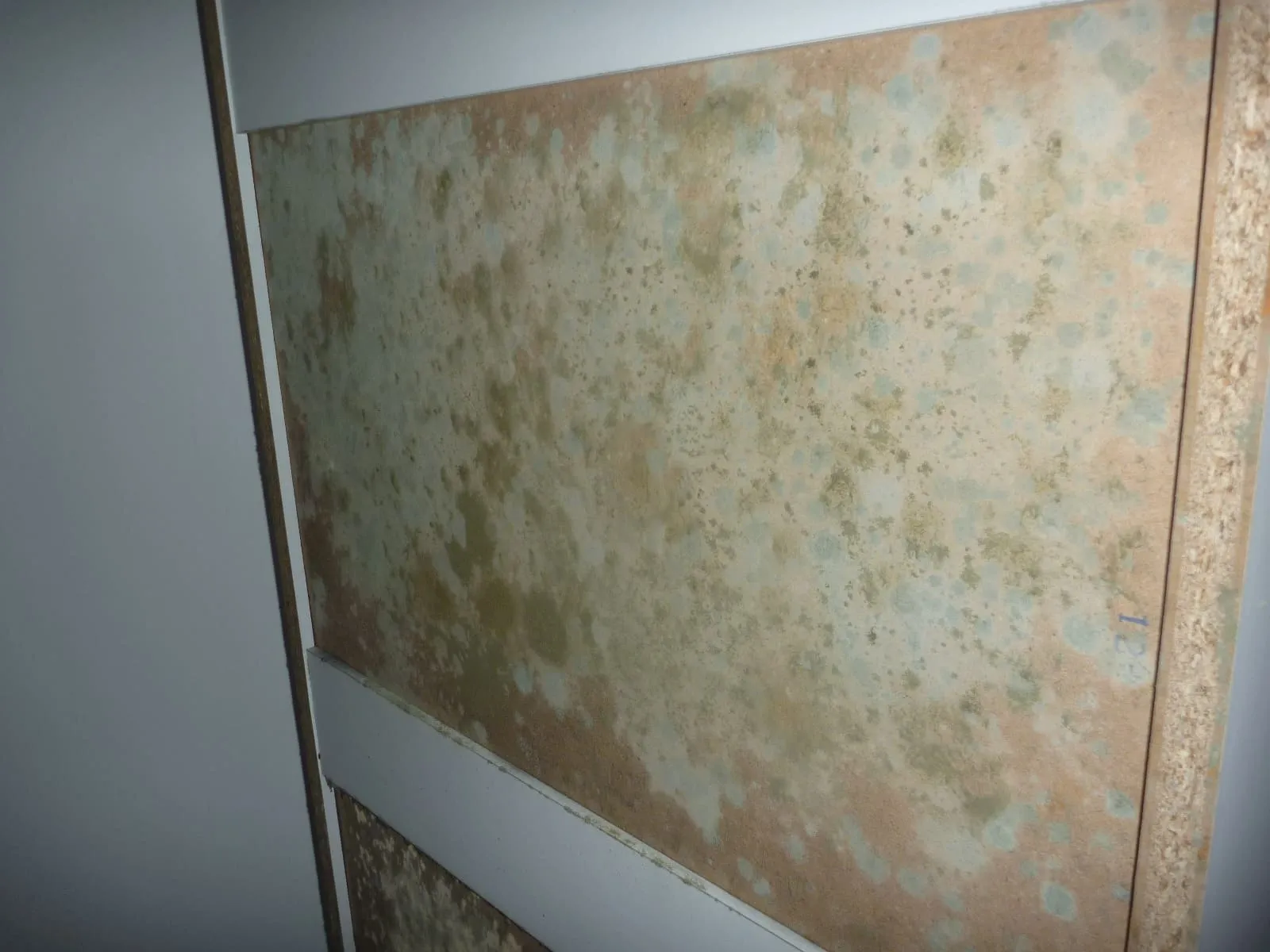

※写真はコンクリート直張り壁紙の結露によるカビです。

合板(木材):木材はカビにとって格好の栄養源です。湿気が多い環境では、木材腐朽菌と呼ばれるカビが繁殖し、木材を腐朽させて建物の構造強度を低下させる可能性があります。壁紙やクロスの下の合板にカビが発生している場合、広範囲に及んでいることが多く、専門的な対処が必要です。

壁紙やクロスの変色、膨らみ、剥がれ、異臭(カビ臭)などによりその存在が示唆されます。

除去が非常に困難であり、壁紙やクロスの剥がし、下地材の交換、または徹底的な洗浄・乾燥が必要となります。

健康被害や建物の構造的な損傷のリスクが高いです。

カビが引き起こす健康と建物のリスク

3. 壁紙カビがもたらす危険性

壁紙やクロスのカビを放置することは、様々な危険性を伴います。

3.1. 健康への影響

カビの胞子や代謝産物(カビ毒)は、空気中に浮遊し、吸入されることにより人体に悪影響を及ぼす可能性があります。

アレルギー症状:鼻炎、結膜炎、皮膚炎、喘息などのアレルギー症状を誘発または悪化させることがあります。

呼吸器系の疾患:慢性的な咳、気管支炎、肺炎などを引き起こすことがあります。特に、乳幼児、高齢者、免疫力の低い方、アレルギー体質の方は影響を受けやすい傾向にあります。

※写真は天井コンクリート直張り壁紙からのカビ臭で健康を害することが怖い感じる部屋です。

シックハウス症候群:カビが放出する揮発性有機化合物(VOC)が原因で、頭痛、めまい、吐き気などのシックハウス症候群の症状を引き起こすことがあります。

その他: 免疫力の低下、疲労感、集中力の低下など、全身の不調に繋がる可能性も指摘されています。

3.2. 建物の劣化と美観の損なわれ

壁紙やクロスの損傷:カビの繁殖により、壁紙やクロスが変色したり、シミが発生したり、剥がれたり、膨らんだりします。

下地材の損傷:石膏ボードや合板などの下地材にカビが深く侵食すると、腐食や劣化が進行し、建物の構造的な強度が低下する可能性があります。

カビ臭:部屋全体に不快なカビ臭が充満し、快適な居住空間が損なわれます。

見過ごされがちなカビの兆候

4. 壁紙カビの発見と識別方法

カビの早期発見は、被害を最小限に抑制する上で極めて重要です。

視覚的なサイン:

壁紙やクロス表面の黒色、緑色、白色、ピンク色、茶色などの斑点や広範囲の変色。

壁紙やクロスの膨らみ、浮き、剥がれ。

結露が顕著な場所、家具の裏側、クローゼット内部などを定期的に確認する習慣をつけましょう。

嗅覚的なサイン:

入室時に感じる、独特の「カビ臭」や「湿った土のような臭い」。これらはカビが放出する揮発性有機化合物に起因するものです。

触覚的なサイン:

壁紙やクロスが湿っぽい、あるいは触ると粉っぽい感触がある(カビの胞子が付着している可能性)。

これらのサインが認められた場合、特にカビ臭が強いにもかかわらず表面にカビが視認できない場合は、壁紙やクロスの下地にカビが潜伏している可能性が高いと判断されます。

カビ早期予防のコツ

5. 壁紙カビの予防策:発生を未然に防ぐための日々の心がけ

カビは一度発生すると除去が困難であるため、何よりも予防が重要です。

5.1. 換気の徹底

定期的な窓開け: 1日に数回、数分間でも構いませんので窓を開放し、空気の入れ替えを実施してください。特に湿気が滞留しやすい場所(浴室、キッチン、洗面所)は念入りに行うことが重要です。

換気扇の活用: 調理中や入浴中は換気扇を必ず使用し、しばらく稼働させ続けることで湿気を排出してください。

家具の配置:壁と家具の間に適切な隙間(5~6cm程度)を設け、空気の通り道を確保してください。これにより、空気の停滞を防ぎ、湿気の滞留を抑制することが可能となります。

※空気が停滞し、湿気の溜まり場になっているような隅に置かれたカラーボックス裏のカビです。

5.2. 湿度のコントロール

除湿器の活用: 特に梅雨時期や冬季の結露が顕著な時期には、除湿器やエアコンの除湿機能を活用し、湿度を低減させてください。

加湿器の適切な使用: 冬季に加湿器を使用する際は、湿度計で室内の湿度を確認し、過度な加湿は避けてください(目安:40~60%、理想は50~60%、30%以下にすると免疫力が落ちますのでインフルエンザなどに罹りやすくなりますのでご注意ください)

水分の拭き取り: 窓の結露や浴室の壁に付着した水滴は、こまめに拭き取ることが推奨されます。

5.3. 温度差の低減

断熱対策: 窓に断熱シートを貼る、二重窓にする、断熱材を施工するなど、建物の断熱性を高めることで結露の発生を抑制できます。

暖房の活用: 冬季に部屋を過度に暖めすぎないこと、また、部屋間の温度差をなくすことも結露対策に繋がります。

5.4. 清潔の維持

定期的な清掃: 埃や汚れはカビの栄養源となります。壁や床、家具の裏側なども定期的に清掃し、清潔な状態を維持してください。

壁紙・クロスの拭き掃除: 結露しやすい場所の壁紙やクロスは、乾いた布でこまめに拭き、湿気を残さないようにしてください。

5.5. 防カビ性能を有する素材の選択

防カビ壁紙・クロス: リフォームや新築の際には、「防カビ仕様」で防カビ加工が施された壁紙やクロスを選択することも有効な手段ですが、防カビ効果は乏しいと認識されたほうが間違いありません。

※建物内外に頻発する57種類のカビ発生を抑止することは出来ません。あくまでも日本産業規格による指定菌のうち5種類止まれば認定される甘い規格です。

(豆知識)壁紙張り後、表面に防カビ施工を行ったほうが効果的です。

調湿機能を有する建材: 珪藻土や漆喰など、調湿機能を持つ建材を壁に採用することも、湿度コントロールに寄与します。

壁紙のカビ取りの仕方

6. 壁紙カビの除去方法:自己対処と専門業者への依頼

カビが発見された場合、適切な方法で除去することが重要です。

6.1. 壁紙・クロス表面のカビ除去(軽度の場合)

【準備物】

・ゴム手袋、マスク、保護メガネ(必須)、脱色して構わない衣服(理想は雨具)

・中性洗剤または住宅用洗剤

・市販のカビ取り剤(塩素系漂白剤を含むもの)

・清潔な布または使い捨てのマイクロファイバークロス

・ナイロン製刷毛(100均でも販売しています)

・バケツ、ペットボトルを1/3にカットして容器にしたもの

・ヘヤードライヤー、扇風機

【手順】

換気:作業中は必ず窓を開放し、十分な換気を行ってください。

養生:床を養生してください。ビニール系シートが理想で、新聞紙なら厚めに敷きましょう。

保護具の着用:ゴム手袋、マスク、保護メガネを必ず着用し、カビの胞子や洗剤から身体を保護してください。

予備的な拭き取り:乾いた布で、カビの胞子が飛散しないよう優しく拭き取ります。強く擦ると胞子が拡散したり、壁紙やクロスを損傷させたりする可能性があるため注意が必要です。

洗剤による拭き取り:

軽度なカビ:希釈した中性洗剤を布に含ませ、カビの部分を優しく拭き取ります。その後、水拭きを行い、乾いた布で水分を完全に拭き取ってください。

頑固なカビ:市販の壁紙やクロス用カビ取り剤(塩素系漂白剤を含む製品を使用する場合)を布に含ませて拭き取ります。一般的な壁紙(量産品や普及品と呼ばれるビニールクロス)には効果的ですが、紙壁紙に使用すると変色(黄ばみます)してしまうため、絶対に避けてください。

製品名としては、次亜塩素酸ナトリウムのみが配合されている「ピューラックス」などが推奨されます。使用の際は、3倍に薄め、床を養生し、ペットボトルを1/3にカットした容器を用意し、ナイロン製の刷毛で下から上に撫で上げるように刷毛塗りしていきます。3分もするとカビ色素が落ちますので、水を含ませた布で拭き取りましょう。

注意)換気を徹底し、酸性の洗剤とは絶対に混合しないでください。壁紙やクロスの変色がないか、目立たない場所で事前に試してから使用してください。

他にも軽度のカビであれば、酸素系漂白剤(粉タイプ)の過炭酸ナトリウムを用いたカビ取りも可能ですが、これはあくまで表面の除去に留まります。根本原因が解決されていない場合、カビが再発する可能性が高いことをご留意ください。

カビ取りされる際、大量のカビ胞子を体内に取り込まないようにしてください。

僅かなカビでも持病のある方やストレスなどで免疫力が落ちている方は、カビによる健康被害に遭いやすいものです。僅かなカビでも軽視せず注意しながらカビ取りを行いましょう。

乾燥:拭き取り後は、ヘヤードライヤーや扇風機やエアコンの送風機能などを活用し、十分に乾燥させてください。水分が残存していると、速やかにカビが再発する可能性があります。

【注意点】

塩素系漂白剤の使用: 塩素系漂白剤は強力ですが、壁紙やクロスの種類によっては色落ちや変色の原因となることがあります。特に紙壁紙への使用は避けてください。 また、酸性の洗剤と混合すると有毒ガスが発生するため、絶対に混合しないでください。

過度な摩擦の回避:壁紙やクロスを損傷させたり、カビの胞子を奥に押し込んだりしないよう、優しく拭き取ることが重要です。

6.2. 壁紙・クロス下地のカビ除去(深刻な場合)

壁紙やクロスの下地(石膏ボード、コンクリート、合板など)にカビが繁殖している場合、ご自身での除去は極めて困難であり、推奨されません。

自己対処が困難な理由:

壁紙やクロスを剥がす作業が必要となり、壁紙やクロスを損傷させたり、下地材を破損させたりするリスクが伴います。下地材に深く侵食したカビは、表面を拭き取るだけでは除去できません。

適切な防護具や専門的な機材(高圧洗浄機、乾燥機など)が必要となる場合があります。

カビの根本原因(雨漏り、漏水など)を特定し、解決しなければ再発する可能性が高いです。

カビの胞子が大量に飛散し、健康被害のリスクが増大します。

専門業者への依頼:

専門業者は、壁紙やクロスを剥がして下地材の状態を確認し、カビの種類や繁殖状況に応じた適切な除去方法を選択します。

下地材の交換、防カビ処理、乾燥など、専門的な技術と知識に基づき、徹底的にカビを除去します。

カビの根本原因を特定し、その解決策を提案・実施します。

防カビ工事専門業者の出番

7. 専門業者への相談を推奨するケース

以下のような状況においては、迷わずカビ除去の専門業者に相談することをお勧めいたします。

広範囲にカビが拡大している場合:ご自身での対処が困難なほどの広範囲にカビが広がっている場合。

壁紙やクロスの下地にカビが潜伏している疑いがある場合:壁紙やクロスの変色、膨らみ、異臭が認められるものの、表面にカビが視認できない場合。

カビ除去後も速やかに再発する場合:根本原因が解決されていない可能性が高いと判断されます。

健康被害が発生している場合:カビが原因と推測されるアレルギー症状や呼吸器系の問題が認められる場合。

雨漏りや漏水が原因の場合: 建物の構造に関わる問題であるため、専門的な調査と修繕が必要です。

ご自身での作業に自信がない、または時間的制約がある場合:無理に作業を行い健康を害したり、問題を悪化させたりする前に、専門業者に依頼することが賢明です。

まとめ

壁紙やクロスのカビは、私たちの健康と居住空間の寿命に多大な影響を及ぼす問題です。壁紙やクロスの表面だけでなく、その下の目に見えない場所で繁殖している可能性も常に意識し、早期発見と適切な対処が何よりも重要です。

日頃からの換気、湿度管理、清掃を心がけることで、カビの発生を未然に防ぐことが可能です。万が一カビが発見された場合、軽度であればご自身での対処も可能ですが、広範囲にわたるカビや、壁紙やクロスの下地に潜むカビが疑われる場合は、迷わず専門業者に相談し、根本的な解決を図ることが肝要です。

健康的で快適な居住環境を維持するために、壁紙やクロスのカビ対策を適切に実施しましょう。

【埼玉や東京の壁紙カビ対策でお困りなら】 もし、ご自身での対処が難しい場合や、専門的なカビ対策をご希望の場合は、埼玉や東京の防カビ工事専門業者プレモにご相談ください。実績20年の確かな技術と経験で、皆様のお住まいのカビ問題を解決に導きます。壁や天井のコンクリート直張り壁紙におけるカビ・結露対策も承っております。お気軽にお問い合わせください。

【プレモの対応地域詳細】

◆壁紙張替え防カビ工事・防カビ結露対策工事(コンクリート下地対応)などの内装工事対応地域

砂壁・珪藻土などの掻き落とし防カビ工事含む

埼玉(秩父市周辺・深谷市・本庄市周辺地域除く)

東京(島しょ部除くほぼ全域)

千葉(埼玉寄りの野田市・流山市・市川市・松戸市・柏市・我孫子市・船橋市・鎌ヶ谷市など)

神奈川(川崎市全区、横浜市港北区・鶴見区・都筑区・緑区・青葉区)

■壁紙カビ3年保証防カビ工事も行っています。

地下室・半地下、カビ臭い部屋、カビが原因で咳き込むような部屋、カビが原因の病気に罹るのが怖い方に向いている工事です。(弊社自己免責がありますので工事前に確認ください)

----------------------------------------------------------------------

有限会社プレモ

〒362-0062

埼玉県上尾市泉台3-17-28

電話番号 : 048-793-7148(担当:山田)

----------------------------------------------------------------------