カビは健康を害する天敵

mold-and-health

カビは“汚れ”ではなく、“生きている真菌(しんきん)”です。

見た目が不衛生で汚い印象がありますが、実際には再発力の強い微生物であり、放っておくと人の健康や住まいの寿命にも影響を及ぼします。

何気なく「除菌ティッシュで拭けば大丈夫」と思っても、そのカビは表面だけ取り除かれ、内部では生き続けていることがあります。

多くの方が“正しいカビ取り方法”を誤解したまま生活している現実があります。

このページでは、カビの正体と健康への影響、そして防ぐための住まい方の工夫について、専門業者としての視点から分かりやすくお伝えします。

1. カビは身近なアスベスト級の存在

カビは「汚れ」ではありません。真菌という微生物です。

一部の種類(スタキボトリス、アスペルギルス、トリコスポロンなど)は、人の呼吸器

や皮膚、免疫系に影響を与えることが知られています。

特にスタキボトリスは黒カビの代表格で、湿った石膏ボードや壁紙裏で繁殖します。

胞子が空気中に飛散し、長時間吸い込むと呼吸器疾患やアレルギーを引き起こす可能性もあります。

天井からのカビは呼吸域に滞留しやすく、目に見えない圧迫感や頭痛・倦怠感の原因となることもあります。

まさに「身近なアスベスト級」と言っても過言ではありません。

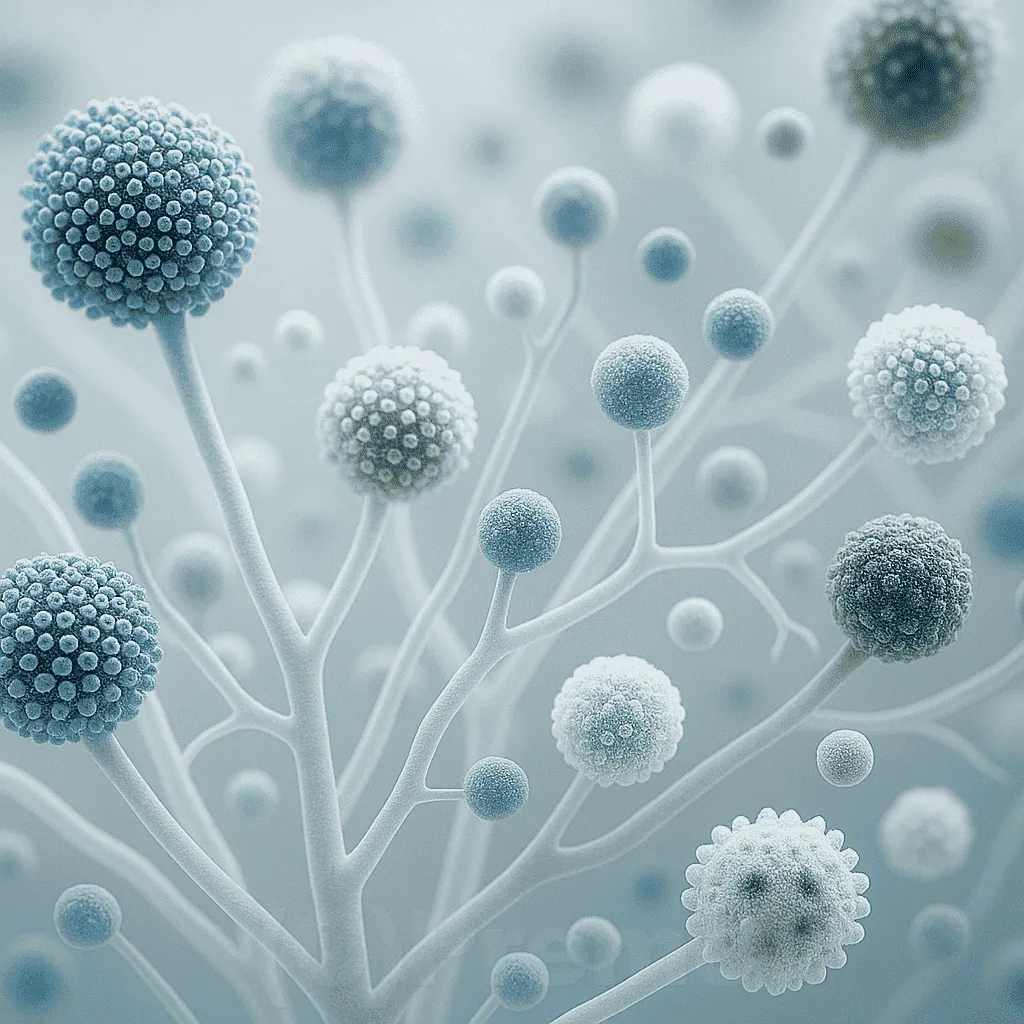

📷写真は、「カビ顕微鏡イラスト」で、クラドスポリウム属(Cladosporium)・アスペルギルス属(Aspergillus)・ペニシリウム属(Penicillium)・トリコデルマ属(Trichoderma)・アルテルナリア属(Alternaria)をイラスト化しています。

2. 住まいに発生しやすい代表的なカビの種類と特徴

| カビ属 | 色 | 特徴・発生場所 |

| スタキボトリス | 黒 | 湿った石膏ボード、壁紙裏。毒素性強い。 慢性的な咳・倦怠感・頭痛を引き起こす。 「ブレインフォグ」症状との関連が指摘される。 |

| アスペルギルス | 緑~灰色 |

天井やエアコン内部や床下。肺アスペルギルス症の原因菌 |

| クラドスポリウム | 黒~濃茶 | サッシ周り・北側壁・浴室など。最も一般的なカビの代表格。 湿気と温度があればどこでも繁殖。アレルギー性鼻炎、喘息の原因菌。 乾燥しても死なない強靭なタイプ。 |

| トリコスポロン | クリーム~淡黄 | 酵母様真菌(カビと酵母の中間的な性質)カビ臭の原因の可能性大。 湿気がこもり結露の多い部屋や寝具・水回り・畳。皮膚感染の例あり。 夏型過敏性肺炎の原因。症状は微熱・咳・息苦しさ。 |

| ペニシリウム | 青緑色 | 押入れ・天井裏・壁内部。アレルギー症状、過敏性肺炎。 酸素が少ない環境でも繁殖。アレルギー源となりやすい。 |

| トリコデルマ | 白~淡緑色~ 黄緑 |

他のカビを食べる“カビの天敵”とも言われますが、建材に定着すると 劣化を早める。 |

| アルテルナリア | 黒褐色 | 浴室やサッシ周りに発生。クラドスポリウムと似ていますが、 胞子が大きく、アレルギー性鼻炎や皮膚炎を起こしやすい。 |

3. カビによる健康被害

カビは胞子・代謝物・菌糸などを通じて、

アレルギー・気管支炎・皮膚炎・倦怠感・頭痛などを引き起こします。

特に「天井・壁紙裏」のカビは、室内で人が動くたびに空気中へ放出されるため、

呼吸域(床から1〜1.5m)に滞留しやすく、吸い込みリスクが高いのが特徴です。

特に天井カビは壁より5倍のカビ胞子が飛散されますので、体内に取り込みやすくなります。

放置すると次のような症状が現れることがあります:

・朝起きると喉が痛い、咳が出る

・何となく体がだるい

・室内にいると鼻がムズムズする

・子供や高齢者がよく咳をする

カビが原因となる主な健康被害

1️⃣ 夏型過敏性肺臓炎

夏型過敏性肺臓炎は、主にトリコスポロンという真菌に対する免疫反応で発症します。

症状は「咳・発熱・倦怠感」などで、家にいると悪化し、外出すると軽くなるのが特徴。

放置すると肺が硬化(線維化)し、酸素ボンベが必要な生活に至ることもあります。

つまり、働けない生活が1年近く続くこともあります。

医師が「家に戻らないでください」と言うほど、住環境が直接の原因になる病気です。

ただし現場では、菌採取を行ってもトリコスポロンが検出されないケースが多数あります。

つまり、単一の菌に限定するのは危険であり、実際には複数のカビ属や粉塵、有機物質の複合影響が現実的な原因と考えられます。

「菌がいない=安全」ではなく、

「菌の痕跡がある=再発リスクが残る」

防カビ工事は治療ではありませんが、家中の抗原量(カビ・粉塵)を減らす環境改善策として有効です。

2️⃣ 過敏性肺炎

過敏性肺炎は、原因菌を特定できないケースが多く、

カビ・ホコリ・化学物質など複数の要因が関係する「免疫性肺炎」です。

・家にいると咳が出る

・外出すると軽くなる

・レントゲンで“すりガラス影”が見える

といった症状が続く場合は要注意。

長期間続くと肺が硬化し、慢性的な呼吸困難を引き起こします。

医師の診断に基づきつつ、部屋の防カビ工事による環境改善が重要です。

医師の「ハウスクリーニング・リフォーム推奨」に潜む盲点

呼吸器疾患の原因が住環境にあると判断されると、医師から「ハウスクリーニングをして

みてください」「壁紙を張り替えましょう」と勧められることがあります。

その結果、

「工事したのに再発した」「お金だけかかった」「いつまで続ける?」というケースが後を絶ちません。

多くのハウスクリーニングは、表面の汚れやカビを拭き取るだけの作業です。

一時的にきれいになっても、カビの根(菌糸)は建材内部に残ったまま。

むしろ、掃除中に胞子が舞い上がることで空気中濃度が一時的に上昇し、症状が悪化する場合さえあります。

また、リフォーム工事しても、今の建材には防カビ効果はありません。

壁紙や壁紙糊などに使用されているJIS規格の防カビ仕様は建物内外に頻発する57種類のカビを抑止する効果はありません。

「掃除=きれいになった」「作り直したから大丈夫」と思うのは危険です。

防カビとは、“カビの発育阻害環境を作ること”です。

新たなカビが着落しても根を張る前にカビを死滅させてくれます。

カビは目に見えない段階で壁の中・床下・天井裏に広がります。

表面の清掃を週一のペースで繰り返しても、構造体に残る湿気と胞子が原因で再発します。

防カビ工事は、

①カビの根を除去し、

②殺菌消毒で菌の活動を止め、

③防カビ層で再発を抑止する──

という“分解と再構築”を行う専門技術です。

3️⃣ 肺アスペルギルス症

アスペルギルス属(特に A. fumigatus)は、家庭内でもごく普通に存在するカビです。

しかし、免疫力が低下している方や持病のある方では、吸い込んだ胞子が肺内で発芽・増殖し感染を引き起こします。

主なタイプ

・慢性肺アスペルギルス症(CPA):長引く咳・血痰・発熱

・アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA):喘息の悪化

・侵襲性アスペルギルス症(IPA):免疫抑制下の方に発生、致死率高

発生源は、結露した壁紙裏・エアコン内部・押入れや浴室天井など。

防カビ工事は感染を「治す」ものではありませんが、

アスペルギルスの発生源を断つ“感染予防策”として有効です。

アトピー性皮膚炎とカビ

アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能低下と免疫の過剰反応で起こる病気。

近年では、カビが炎症を悪化させる要因であることも分かっています。

特に、

・カンジダ属・マラセチア属(皮膚常在カビ)

・黒カビ(クラドスポリウム属・アルテルナリア属)

などが皮膚に接触すると、かゆみや炎症を誘発することがあります。

湿気の多い寝室や、カビのある部屋での生活は要注意です。

肌トラブルは皮膚だけの問題ではなく、空気と湿気の問題でもあります。

防カビ工事によって空気中の胞子を減らすと、炎症の悪化を抑えられる場合もあります。

ぜんそく(気管支喘息)とカビ

喘息の発作を誘発する要因のひとつがカビです。

アスペルギルスやアルテルナリアなどの胞子を吸い込むことで、気道の粘膜が慢性的に炎症を起こします。

・天井・窓際の黒カビ

・エアコンの内部汚染

・押入れのカビ

・カビ臭い部屋

これらが日常的に胞子を放出し、特に子どもや高齢者の呼吸に影響を与えます。

防カビ工事は直接治療ではありませんが、「吸い込むアレルゲンを減らす環境改善策」として効果的です。

壁掛けエアコンの低温度設定が原因となるカビやカビ臭は、

空気中に真菌胞子を拡散させ、呼吸器症状を悪化させることがあります。

室内の空気がカビ臭いと感じたら、壁の中で結露が起きている可能性もあります。

詳しくは → 部屋のカビ|エアコンによるカビ・カビ臭について

室内のカビ臭は、見えないカビ(真菌類)が発する揮発性成分によるものです。

とくに寝室や子供部屋でのカビ臭は、呼吸器に直接影響することがあります。

👉 詳しくは「カビ臭い部屋」の寝室・子供部屋をご覧ください。

【補足】床下環境への対応について

こちらは埼玉県吉川市(ご相談エリア)の住宅で撮影した床下の防カビ工事事例です。

ご家族が夏型過敏性肺臓炎に罹り、原因は床下からのカビと判断し、防カビ工事に至りました。

黒カビが合板や根太に広がり、放置すれば構造材内部へと深く侵食していく状況でした。

カビ取り含む防カビ工事を行うことで木材表面の再発リスクを抑制。

ただし、一度色素が沈着した部分は完全には消えないため、

「早期対応こそ最良の防御策」であることを現場が物語っています。

基礎断熱工法などでは、外壁側に「通気口」が設けられ、そこから床下のカビが室内に流入することに。

4. カビ取り剤の分類(漂白目的)

カビ取り剤と呼ばれるものの多くは、漂白によって見た目を改善するだけの効果しかありません。

防カビ成分とは異なり、「殺菌・静菌・再発抑止」を目的としたものではない点に注意が必要です。

ここでは代表的な薬剤を「pH(酸性・中性・アルカリ性)」ごとに分類して紹介します。

皆さま自らカビ取りするのは、あまりおすすめしておりません。

カビ繁殖状況・建材状況・服装やマスクなどの購入・カビ取りのやり方で違いがかなりあること

をプレモは経験済みだからです。

また、カビ取りされる時に大量のカビ胞子を体内に取り込み3時間程度で軽度の肺炎に罹った方もおられました。

カビを軽視することなく、安心して対応するには防カビ工事専門業者に相談や依頼するのが一番です。

【アルカリ性カビ取り剤】

代表例:次亜塩素酸ナトリウム・過炭酸ナトリウム

pH:10〜13(強アルカリ性)

主な効果:黒カビなどの色素沈着を分解・漂白する効果が高い。

使用建材:主にタイル・浴室・塗装面・石膏ボード・コンクリートなど。

注意点:

・木材・布・金属部品には変色や腐食のリスクあり。

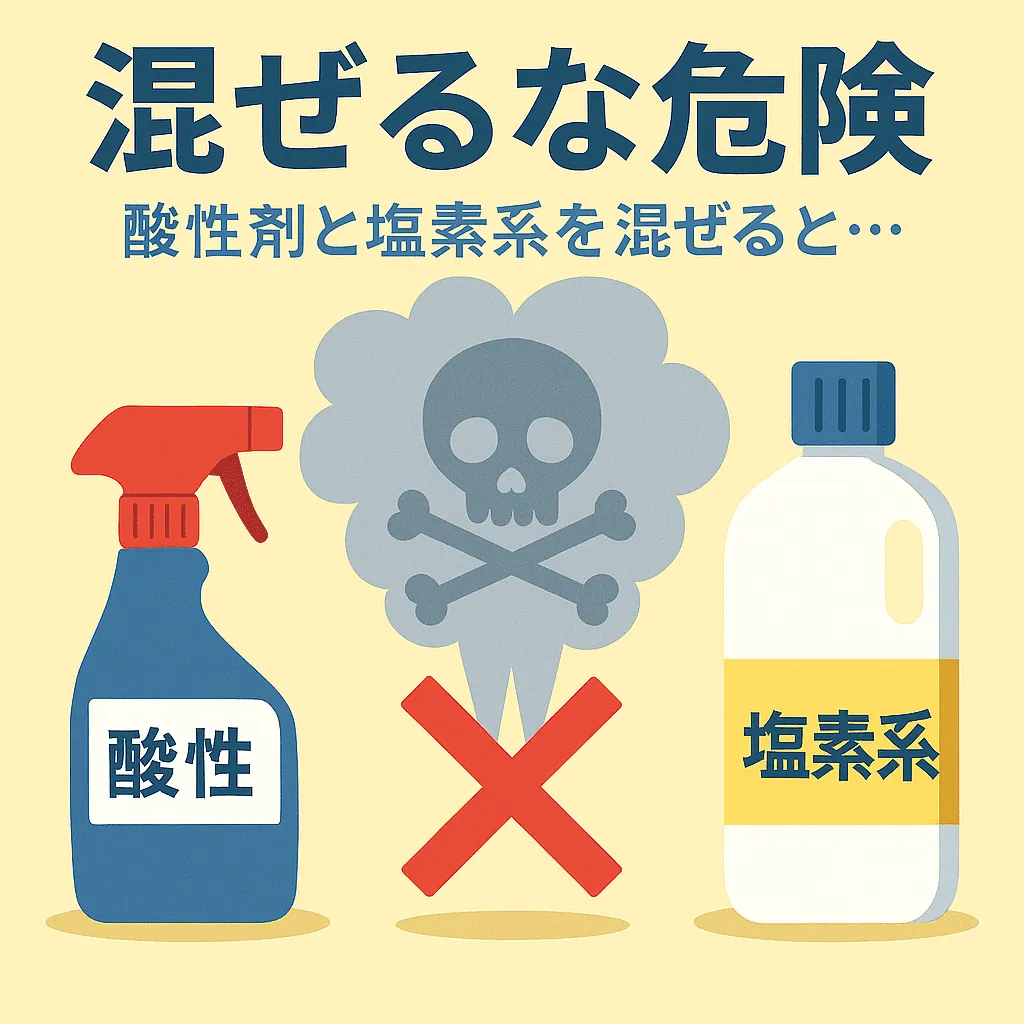

・酸性洗剤と混ぜると塩素ガス発生(絶対に混ぜない!)

・換気を十分に行うこと。(換気できない場所での作業は禁止)

・防毒マスクを着用すること。(カートリッジは酸性ガス用)

・ゴーグルと厚手の手袋、床のビニール製養生、バケツや雑巾、ヘアドライヤーを用意。

【酸性カビ取り剤】

代表例:クエン酸・酢酸・酸性洗剤

pH:2〜4(酸性)

主な効果:アルカリ汚れ(水垢・石鹸カス)の除去に有効。

特徴:漂白作用は弱く、見た目のカビ色素は除去しにくい。

注意点:

・アルカリ系薬剤との混合厳禁。中和反応で塩素ガス発生の危険あり。

・金属・モルタル・コンクリート系建材には不向き。

【弱酸性タイプ】

代表例:過酸化水素水(オキシドール)

pH:5〜7(中性〜弱酸性)

主な効果:漂白と除菌を同時に行う。木材やコンクリートにも比較的安全。

特徴:揮発後は水と酸素に分解され、臭いが残りにくい。

注意点:

・濃度が高いと反応熱や刺激臭が出るため、換気必須。

・他剤との併用は禁止。単独使用が原則。

⚠️【混ぜるな危険!】

強アルカリ性(pH10以上)+酸性(pH2以下)=塩素ガス発生!

使用前に必ずラベル・SDS(旧MSDS)を確認。

同日に異なる系統の薬剤を使う場合は、中和・洗浄・乾燥の「間を切る」ことが安全の基本。

換気が不十分な環境(浴室・床下など)では、絶対に混用しないこと。

5. 防カビ工事の必要性

カビは「漂白」では止まりません。

見た目が消えても、根(菌糸)が素材内部に残るため、再発の原因になります。

プレモでは、

①カビ取り → ②殺菌消毒 → ③防カビ施工

という3工程を採用し、根から断つ施工を行います。

石膏ボードや合板などの吸湿性建材は5〜6年ごとの点検・再施工が理想です。

壁紙張替えの際には必ず「防カビ工事」を再実施することをおすすめしています。

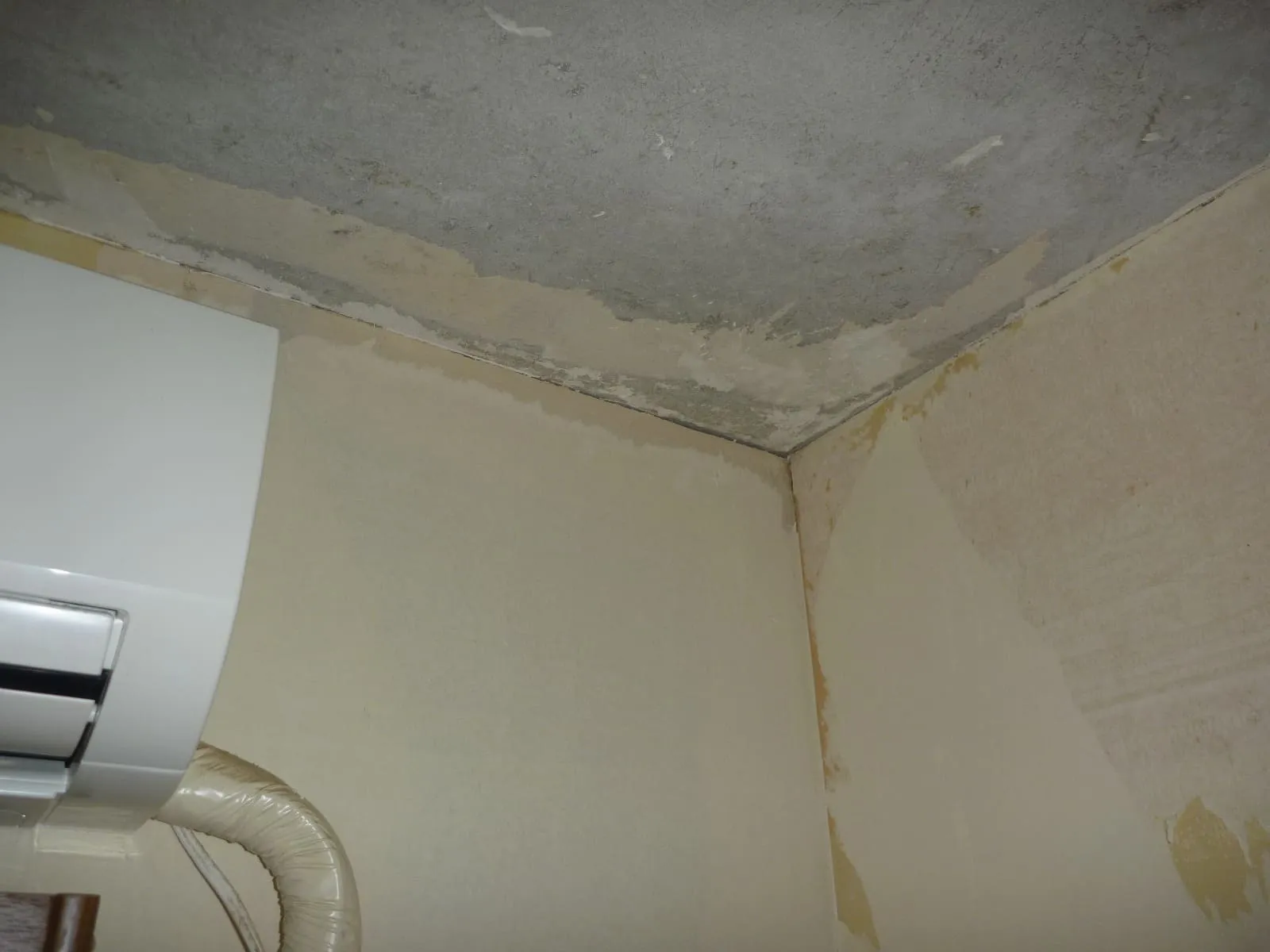

【カビを止めるにはまず結露から】

どんなに高性能なカビ取り剤を使っても、優秀な防カビ剤で防カビ施工しても、結露を

抑えなければ再発します。

カビは「湿度・温度・栄養」の3条件が揃えば必ず戻ってきます。

特に、コンクリート直張り壁紙の室内では、壁の内側で湿気が滞留し、薬剤では届かない“裏側のカビ”が再び繁殖を始めます。

プレモが行っている「防カビ結露対策工事」は、この“壁内の湿気環境”そのものを改善する工法です。

壁紙を剥がし下地の状態を確認し、カビ取り → 殺菌消毒 →結露対策用シート貼り → 防カビ剤施工の順に行うことで、カビを繁殖

させる結露対策用シートで発生抑止と吸湿効果で、防カビ効果を活かし、根から断つ防カビ施工を実現します。

※防カビ工事することで結露が減少することはありません。

さらに、室内側の湿度を安定させることで、体感温度や住環境の快適さも向上します。

薬剤による「一時的な処理」から一歩踏み出し、“再発しない”ための仕組みづくりこそが健康的な住まいへの第一歩です。

定期点検と再防カビ工事のすすめ

石膏ボード・合板木材などは5〜6年ごとの点検と再防カビ工事が理想です。

また、壁紙張替え時には再度防カビ工事を実施することで、

潜伏していた胞子の再発リスクを下げることができます。

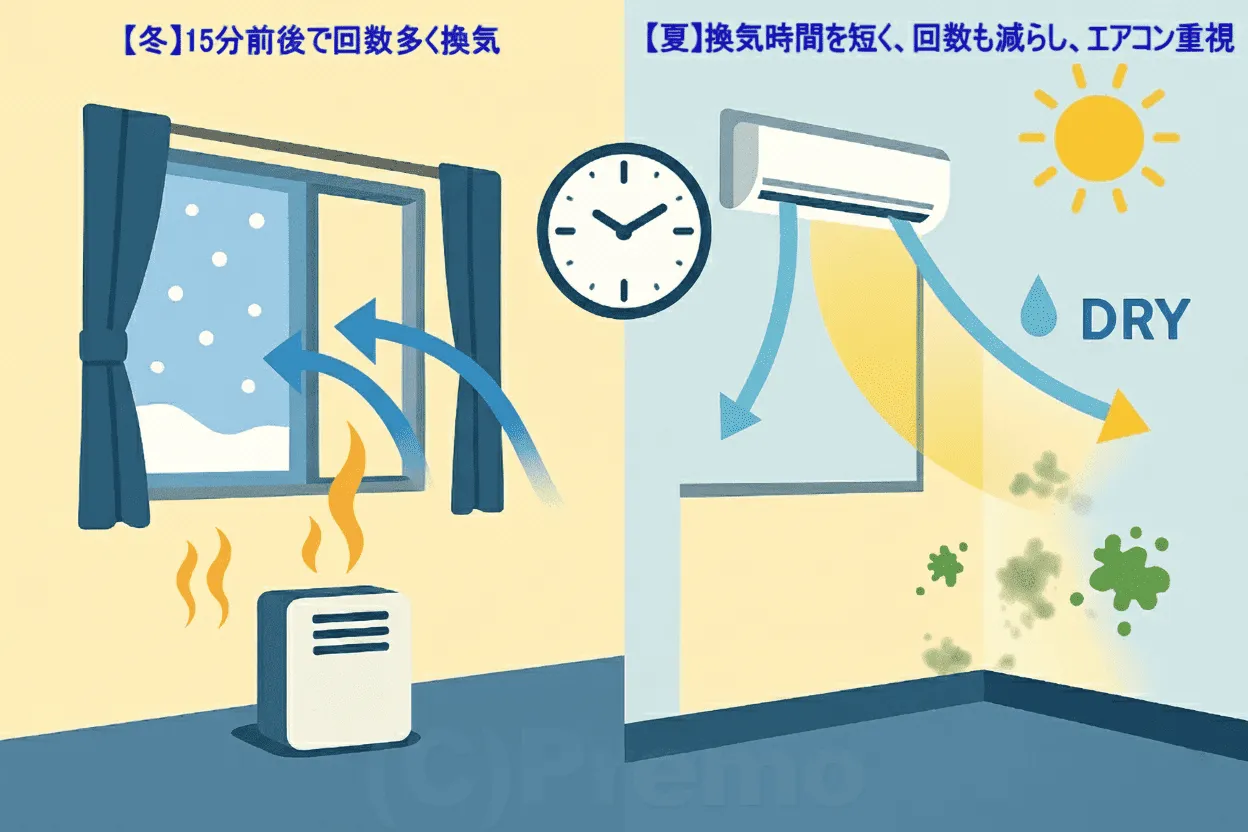

6. 住み方の工夫で結露・カビを減らす

・冬:15分前後の換気を1日数回。外気を入れて温度差を小さく。

・夏:朝30分以内の換気で十分。その後は除湿運転を重視。

・家具配置:壁から5cm以上離し、空気が流れるようにする。

・除湿機・サーキュレーターを活用して湿度50〜60%を維持。

結露を抑えなければカビは止まりません。

防カビ工事と併せて「住み方の工夫」を実践することで、皆さんが結露コントロールを行うことができます。

その上で、コンクリート直張り壁紙などは結露が止まりませんので、防カビ結露対策工事を行うことを強くおすすめしています。

【住み方の工夫】を実践する

住み方の工夫とは、マンション・団地で出来る「空気の循環と乾燥」になります。

この住み方の工夫を行うと結露が大幅に減少しカビ発生の遅延につながることがありますが、既に発生しているカビについてはプレモ防カビ工事をご利用ください。

結露が減少すると皆さん自信が出て来ます。高齢者夫婦も簡単に出来るやり方ですので住み方の工夫による結露コントロールを覚えましょう。

➊ 冬から春にかけて(毎年12月~翌年5月GW明けまで)約6ヵ月間続くのが結露シーズンです。

21時~翌朝7時頃を目途に、キッチン換気扇を稼働させます。これは弱でも大丈夫です。

するとリビングの暖かい空気が3LDKのファミリータイプの場合、玄関ドア・玄関ドア枠、北側の部屋の共用外廊下側の腰窓面一面に発生する天井やアルミサッシ・窓ガラスなどの結露を減少させます。

❷ 冬から春にかけてさらに強力な湿気対策・結露対策として「据え置き型除湿機の稼働」が重要です。

天井からポタポタ落ちるコンクリート直張り壁紙の結露を据え置き型除湿機2台で止めているお客様もおられました。(こちらの場合置き方も重要です)結露する天井及び外壁側に設置し稼働させるのが一般的です。

以上が間接的に結露を抑止しカビの発生を遅延させる方法です。

結露はそれでは止まらないことがありますので、そのような時はプレモ防カビ結露対策工事をご検討いただければと思います。直接的に結露抑止します。

7. まとめ

カビは目に見える汚れではなく、空気中・壁内・床下に潜む“生き物”です。

カビの再発を防ぐためには、

・結露や湿気を抑える住み方の工夫

・壁紙張替え時の防カビ工事

・定期的な環境点検

この3つを組み合わせることが重要です。

防カビ工事は治療ではありませんが、健康を守るための“住宅の医療”考えています。

結露を抑え、カビを減らす住まいづくりこそ、プレモが目指す本当の「カビにくい住空間」です。

カビにくい室内空間を作る専門業者 プレモ

防カビ工事専門のプレモは、結露や湿気の原因を見極めた上で「再発を防ぐ」工事を行います。

薬剤の強さよりも環境設計と素材保護を重視し、健康で長く暮らせる住まいを一件ずつ丁寧に仕上げています。

埼玉県上尾市の事務所から片道30㎞圏内及び埼玉県内を中心に対応しています。

東京北部地域に対応します。