建築中注文住宅こそ防カビ工事が大切

mold-in-construction

新築住宅にカビ対策と聞くと疑問に感じる方もいらっしゃいますが、建築中や完成したばかりの住宅にカビが発生する事例が増えています。発生したカビは木材の腐食やカビ臭さにつながるだけでなく、空気中に大量の胞子を撒き散らすため呼吸器系の病気やアレルギーの原因になることもあります。

弊社は埼玉で創業以来、防カビ工事を専門にしています。長く暮らしていく住宅だからこそ、しっかりとしたカビ対策が必要です。

注文住宅が建築中に雨で濡れた場合

建築中住宅はビニールシートで覆ったとしても完全に雨風を防ぐことができるわけではありません。季節によっては台風や長雨の被害に遭うこともあるでしょう。雨で木材が水分を多く含んでしまったままにしてしまうと、そこからカビが発生してしまうのは避けられません。

カビが発生してしまった家屋は木材が腐食してせっかくの住宅の強度を下げてしまいますので大きなトラブルにつながる前に早めの防カビ対策をおすすめしています。

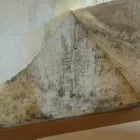

構造用合板・梁・間柱などにカビは発生します。埼玉で防カビ工事を専門に行い、東京の北部地域の建築中注文住宅に発生したカビに対応しています。お困りの時は弊社にご相談ください。

建築中の雨でアクやカビが発生する構造用合板

建築中注文住宅で多いのが、雨による構造合板(フローリング下地材)のアクやカビによる変色です。お客様(施主様)から見るとこれが一番気になりますし、間柱の集成材や木材、梁に良く使用される集成材(LVL)や木材のカビはもっと気になります。

建築会社などでは交換するのもなかなか行わないことがありますので、カビ被害を放置することなく早期のカビ対策を行う必要があります。

防カビ工事専門業者として20年の実績を持つ弊社では多くの建築中注文住宅の木材合板カビに対応して来ました。

安心安全なお住まいにするために交換すべき箇所は交換し、防カビ工事で対応するべき木材合板カビがありました際は、お声かけいただければと思います。埼玉(上尾市の事務所から片道30kmを中心)と東京北部地域の建築中住宅に対応しています。

建築中住宅の木材合板カビにご注意

近年の注文住宅では、基礎内(外)側に断熱材で覆う「基礎内断熱工法」が人気です。

基礎内断熱工法では、湿気が逃げ難く建築中に雨水が床下に流入すると大引きや構造用合板にカビが発生してしまうことが多々見られます。

構造用合板はフローリング下地にもなりますので、カビが発生したままの状態でフローリングを貼るのは避けなければいけません。竣工後(引き渡し後)カビ臭い住まいや合板が傷む可能性があります。竣工後3年ほどの間は基礎コンクリートから水分が蒸発し続けるため、床下の湿度が高くなりやすいので熱交換システムが導入されていないお住まいはカビ発生に要注意です。

建築中住宅の木材合板にカビが発生した時は、埼玉にある有限会社プレモに防カビ工事を依頼してみませんか。埼玉(上尾市の事務所から片道30kmを中心)と東京北部地域の建築中住宅から竣工後のカビまで防カビ工事で対応しています。

建築中構造用合板カビはかなり多い

注文住宅・建売住宅関係なく床下基礎内断熱工法を採用し、建築中雨水で濡れたり床下に雨水が流入すると湿気が逃げない特徴がある基礎内断熱工法では構造用合板が建築中に湿気を取り込みカビが一気に発生します。

熱交換システム機器が床下設置されていても稼働するのは竣工後になりますので、遅すぎた稼働になります。

構造用合板はフローリング下地材でもありますので、表面はアクとカビ裏面はカビだらけでは工事を進めるのに支障が出ますので、施主様は豪雨など雨に濡れた構造用合板の状況を確認する必要があります。

確認された構造用合板にカビが発生してお困りの時は、床下高40cm以上の防カビ工事で対応する弊社までお気軽に相談ください。埼玉(上尾市の事務所から片道30kmを中心)と東京北部地域の建築中注文住宅・分譲(建売)住宅に対応しています。

よくある質問(FAQ)

建築中の防カビ工事

Q1:建築中に床下や構造材が雨に濡れました。大工から「コンクリートが吸うから問題ない」と言われましたが本当ですか?

A1:誤りです。

実際には、建築中にコンクリートスラブが雨を吸い込むと次のような問題が起こります。

・コンクリートスラブは時間の経過とともに強アルカリ性から酸性化に傾き、カビが発生しやすい環境になる(取り込んだ水分量にも左右されます)。

・吸い込んだ水分はやがて湿気となって放出され、在来工法・基礎断熱工法に関わらず木材や合板をカビやすくしてしまう。

・実際には「すぐにカビが発生する事例」と「時間差で発生する事例」があり、後者は発見が遅れて被害が大きくなることがある。

・そのため、スラブだけでなく木材や合板にも防カビ工事が必要になる。

・状況次第では工事費用が2倍に膨らむこともあるが、残念ながら建築会社はこのリスクを理解しておらず「大丈夫」と軽く考えがち。竣工後は「当社のせいではない」「もう対応しない」と責任を回避するケースも少なくない。

Q2:雨に濡れた構造用合板や木材は、そのまま使っても大丈夫ですか?

A2:交換が妥当です。交換できない場合は、カビの繁殖状況に応じて防カビ工事が必要です。松脂のようにカビが梁などに発生いる場合は、表面を削るしかありません。

Q3:床下に泥が溜まってしまいました。乾かせば大丈夫でしょうか?

A3:泥は必ず撤去してください。泥には細菌やウイルスが含まれている可能性があり、乾燥すると粉塵化して室内に悪影響を及ぼします。竣工前だからこそ徹底的に除去する必要があります。

Q4:カビが一旦目に見えなくなったら安心ですか?

A4:危険です。カビ取りで「見えるカビ」が消えても、「見えないカビ(胞子や菌糸)」は残っています。殺菌消毒を行い、さらに防カビ施工で再発を抑えることが重要です。

Q5:床下の防カビ工事に条件はありますか?

A5:床下の高さが40㎝以上必要です。ただし新築現場では、排水管の留め金具が邪魔で奥に進めない場合もあります。監督に確認し、必要に応じて点検口を増設してもらうことをお勧めします。

Q6:基礎断熱工法の場合はどうですか?

A6:基礎断熱工法は湿気がこもりやすく、床下が「サウナ状態」になります。その結果、構造用合板の裏がカビだらけになることも。防カビ工事は特に慎重に行う必要があります。土間コンクリート(スラブ=床)の防カビ工事も必要になることがあります。フローリングに通気口があるタイプは要注意です。

Q7:シロアリ業者が「防カビ剤を噴霧すれば十分」と言いました。本当でしょうか?

A7:防カビ剤だけで「カビ取り」はできません。草むしりに例えると、葉っぱだけを切って根を残すようなものです。カビ取り・殺菌消毒・防カビ施工の三工程をセットで行わなければ、再発リスクは高いままです。

Q8:カビを雑巾や木材専用のカビ取り剤で拭くだけではだめですか?

A8:乾いた雑巾でカビを拭き取るのは一番いけない行為。カビ胞子を撒き散らすだけで、何の意味もありません。カビが目に見え無くなればそれでいいと考える建築会社の短絡的な考えです。濡れた雑巾もカビ胞子を引き伸ばすだけですから、被害は広がりを見せます。いずれもやってはいけない行為です。木材専用のカビ取り剤を使用することも、建築会社は良く行いますが一時的にはきれいに見えても、カビ色素は残り再発します。さらに拭く際に胞子を広げてしまい、かえって被害が拡大する恐れがあります。徹底した殺菌消毒と防カビ工事で再発を防ぐことが重要です。

Q9:灰汁洗い用の薬剤や市販のカビ取り剤で十分では?

A9:残念ながら不十分です。市販品や灰汁洗い薬剤は接触時間が短く、防カビ効果も弱いため、工事レベルでの持続性は期待できません。灰汁洗い後の構造用合板に3~4日でカビが再発した建築中注文住宅をたくさん見て来ました。消毒用エタノールやアルコールを使用してもカビ色素は除去出来ないだけでなく、カビ胞子を拡げてしまいますので止めてください。カビ取り剤も漂白効果はありますが、人体に安全性が高く、建物内外に頻発する57種類のカビを含む200菌以上を抑止することができる複合薬剤による防カビ施工が必要不可欠になります。プレモのような専門的な防カビ工事でなければ、根本的な解決にはなりません。